AUSGRABUNGSTAGEBUCH

„SPURENSUCHE“

--------------------------------

PSALM

(Wislawa Szymborska)

Wie undicht sind doch die Grenzen menschlicher Staaten!

Wie viele Wolken schwimmen straflos darüber hinweg,

wie viel vom Sand der Wüsten rieselt von Land zu Land,

wie viele Bergsteige rollen auf fremden Besitz in provozierendem Besitz!

Muß ich hier Vogel für Vogel aufzählen, wie er fliegt,

oder wie er sich setzt soeben auf den gesenkten Schlagbaum?

Und wäre es gar ein Spatz – schon ist sein Schwänzchen drüben,

sein Schnabel aber noch hüben. Und obendrein – wie er zappelt!

Von ungezählten Insekten erwähne ich nur die Ameise,

die zwischen dem linken Schuh des Grenzschutzpostens

auf dessen Frage: woher, wohin – sich zu keiner Antwort bequemt.

Oh, diese ganze Ordnungswidrigkeit

auf einmal auf allen Kontinentenauf einmal zusehen!

Schmuggelt da nicht vom anderen Ufer der Rainweide

das hunderttausendste Blatt über den Fluß?

Wer sonst als der Tintenfisch, langarmig, dreist,

verletzt die heilige Zone der Hoheitsgewässer?

Kann überhaupt von Ordnung gesprochen werden,

wo man nicht einmal die Sterne versetzen kann,

damit man weiß, wem welcher leuchtet?

Und dann das tadelswerte Sich-Breitmachen dieses Nebels!

Das Stauben der Steppe in aller Weite,

als wäre sie nicht in der Mitte geteilt!

Und das Übertragen der Stimmen auf willigen Wellen der Luft:

des Lock-Gepiepses und des bedeutsamen Glucksens!

Allein was menschlich, kann wahrhaft fremd sein.

Der Rest ist Mischwald, Maulwurfsarbeit, Wind.

--------------------------------------

Warum beginne ich meinen Text zur Bildausgrabung mit einem Gedicht? Ich lasse mögliche Antworten, die ich selber nicht so genau formulieren kann, erst einmal weg. Weil es nicht um klare Antworten geht, sondern um Gedankensprünge, die sich aus Bildern, Szenen, Begebenheiten, Eindrücken wie Puzzlesteine aneinanderreihen. Ob sie zusammenpassen? Einen Sinn ergeben?

Erste Szene:

„Schau Mama, jetzt bin ich in Polen. Und jetzt bin ich in Deutschland. So einfach ist das.“

Ein Junge springt über einen weißen Strich. Ich nenne ihn Joachim. Joachim wiederholt seine Sprünge. Hin und her. Mit sichtlichem Vergnügen. Joachim könnte auch Jochym heißen. Doch dann würde ich ihn nicht verstehen. Ich kann kein Polnisch.

Die weiße Grenzmarkierung befindet sich auf einem Fahrrad- und Spazierweg zwischen den Ostseebädern Ahlbeck und dem ehemaligen Swinemünde, das heute Swinoujscie heißt. Ein kleiner, weißer Grenzstrich zwischen Deutschland und Polen.

Zweite Szene:

Der Plan für den heutigen Tag sieht vor, dass Michael und ich zu genau der Stelle fahren an der wir im Jahr 2018 ein Teil des Bildes von Matthias Oppermann vergraben hatten. Von Norden kommend, nähern wir uns der polnischen Seite des Stettiner Haffs, das Zalew Szczecinski heißt. Wir kennen die Strecke gut, allerdings nur bis zum Seebad Mistroy (Miedzyzdroje). Von dort haben wir lange Strandspaziergänge gemacht und sind oben an der Küste durch einen Buchenwald gewandert. Hier beginnt die Insel Wollin (Wyspa Wollin). Es ist sehr schön dort. Auch heute nehmen wir wieder die Fähre , (glücklicherweise ohne lange Warteschlange), dann meistern wir die Umleitung durch Swinoujiscie, was uns wie ein Wunder vorkommt, weil wir sie so reibungslos gefunden haben, um schließlich zu bemerken, dass wir heute gar nicht zu Miedzyzdroje hätten abbiegen können, denn dort wird eine riesige Schneise geschlagen. Für eine Autobahn. Wie ein bedrohliches Monster frisst sich die Baustelle durch Wälder und Felder und sogar durch winzige Dörfer. Wir kommen zügig voran. Aber die Baustelle erschreckt mich. „Das sind also die neuen Handelswege“, denke ich. „Damit sollte also alles leichter werden. Die Verständigung, der ökonomische Aufschwung.“ Nachrichten aus Polen kommen mir in den Sinn. Wird alles leichter?

Über uns zieht ein Schwarm Graugänse Richtung Südwesten. Über die polnisch-deutsche Grenze hinweg.

Dritte Szene:

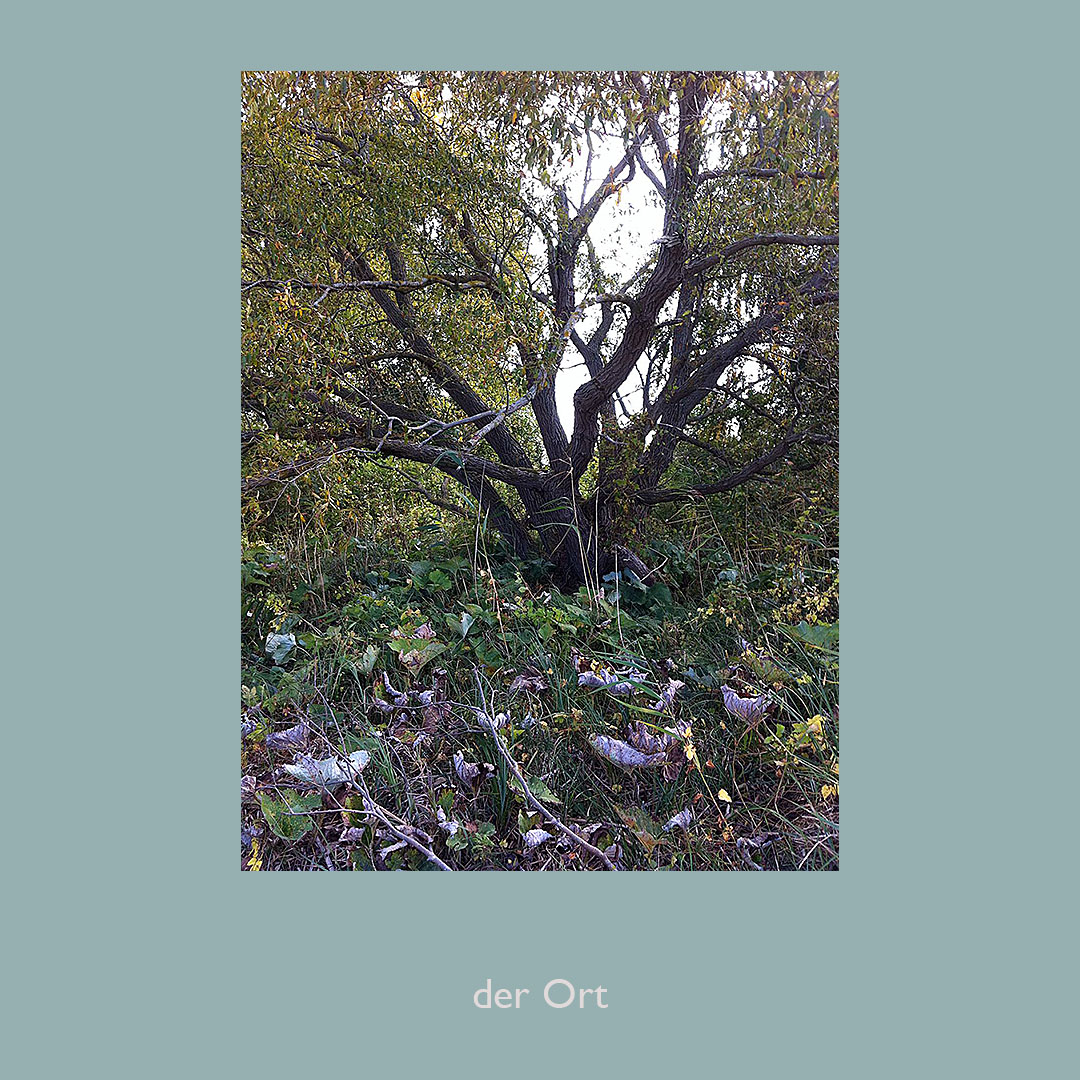

Die Baustelle endet und wir nähern uns dem Dorf Jarszewko. Wir erinnern uns an nichts, obwohl hier der Abzweig zum Haff kommen müsste. Zur Vergrabung waren wir allerdings von Süden aus angereist. Heute kommen wir von Norden. Irgendwann muss der Weg zum Haff nach rechts abgehen. Alles sieht ganz anders aus als in unseren Erinnerungen. Am Ende des Dorfes probieren wir einen Abzweig. Es ist ein Feldweg, der durch tiefe Schlaglöcher beeindruckt. Michael umfährt sie in Schlangenlinien. Einmal setzen wir trotzdem auf. Es knirscht gewaltig und ich denke: „Prima, hier in der Pampa festsitzen – das wär`s.“ Die Landschaft um mich herum lenkt mich vor weiteren Sorgen ab: dicke, knorrige Weidenstämme säumen den Weg. Wolken ziehen über uns hinweg und die Sonne strahlt. Die Weite der Wiesen ist betörend. Der Blick ist frei und schön. Und friedlich - wenn nicht immer die Frage mit schwingen würde, ob wir vielleicht doch auf dem falschen Weg sind. An die vielen Schlaglöcher können wir uns nicht erinnern. Außerdem war mir vor fünf Jahren die Landschaft viel langweiliger vorgekommen. Also entscheiden wir: Wir kehren um. Am Wegrand steht ein älterer Mann vor seinem Traktor. Ich steige aus und frage, mit dem Autoatlas in der Hand, nach dem Ort. Zur Verdeutlichung zeige ich mit dem Finger auf den Namen. „Wo, bitte?“ Zu meiner Überraschung antwortet er: „Dort. Da! Dächer! Sehen?“ Er zeigt mit der Hand auf ein paar Dächer, nicht weit entfernt von uns. „Fahren geradeaus, dann links.“ Ich: „Sie können Deutsch?“ Er lacht. „War schon da. Lange her“. Wir bedanken uns und fahren weiter. Dann, plötzlich, sagt Michael: „Hier ist es. Hier müssen wir abbiegen.“ Es stimmt. Wir gelangen zum Haff und halten an der gleichen Stelle wie vor fünf Jahren. Mit einer Kinderhacke und Tüten ausgerüstet laufen wir am Haff entlang. Bis zur Vergrabungsstelle. Die Zahlen der vor Jahren notierten Schritte stimmen. Allerdings bin ich unsicher, als Michael auf einen Baum zeigt und sagt. „Der ist es.“ Er ist ohne Laub, manche Zweige sind, offenbar von Mardern, angeknabbert. Aber wir probieren es. Und beginnen zu graben.

Vierte Szene:

Die Erde ist leicht, allerdings von Wurzelwerk durchzogen. Wir wechseln uns ab. Bis Michael sagt: „Das wird nichts. Wir werden nichts finden.“ Der Gedanke an das Nichts erschreckt mich. „So ist es also“, konstatiere ich im Stillen, „ da ist nichts, was bleibt.“ Der Gedanke, dass sich alles Körperliche im Erdreich auflöst, scheint mir jetzt, hier, hautnah erfahrbar. „Und die Scherbe!“ (Eine Restscherbe, auf der eine Grabinschrift zu erkennen gewesen war, hatten wir ebenfalls vergraben.) Dass sie nun endgültig verloren sein könnte, kann oder besser will ich mir nicht vorstellen. Hatten wir sie doch vor fünf Jahren auf einem Friedhof nahe eines polnischen kleinen Dorfes gefunden, wo kein Stein auf dem anderen gestanden hatte und man nur erahnen konnte, dass dort einmal ein Friedhof gewesen war. Auf „unserem“ Stein waren deutsche Worte zu erkennen gewesen. Ich grabe weiter. „Nichts?“. Das will ich mir nicht vorstellen.

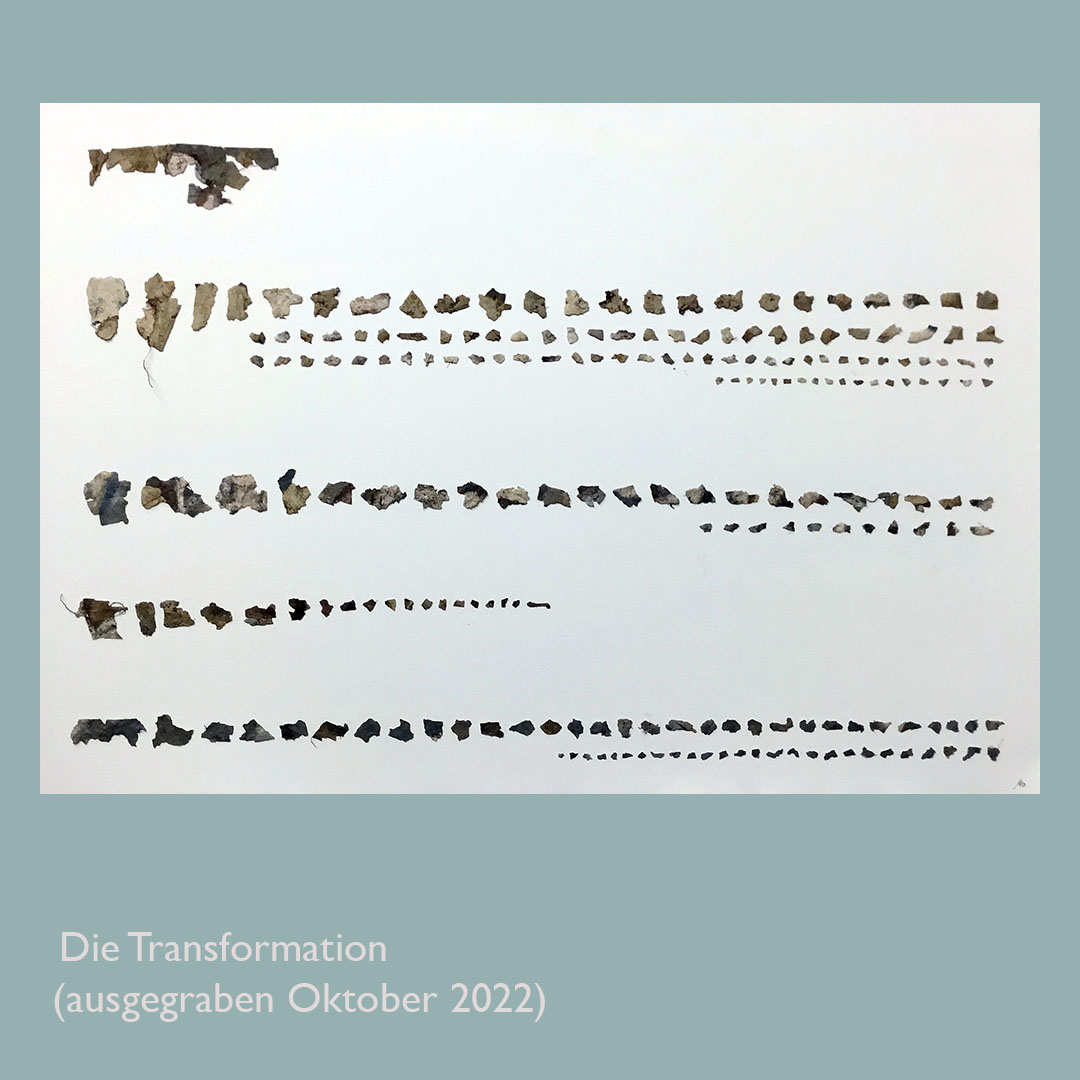

Fünfte Szene:

Dann die Überraschung: ein ungefähr handtellergroßes Teilstück des Bildes taucht aus der Erde auf. Ich nehme es vorsichtig in die Hand, drehe und wende es. Die erkennbaren Farben, das Material, alles erinnert uns an den Bildausschnitt. Dieser Fund beflügelt mich, und ich grabe wie wild weiter. Nach und nach kommen Reststücke und Reststückchen zutage. Und dann, eine weitere Überraschung: die Scherbe! Wir sehen sie uns an – und zwar so, als sähen wir sie zum ersten Mal. „Frieden … doch liebt … uns geschieden … uns betrübt … Höchsten Plan … ist wohlgetan.“ Das sind die verbliebenen Worte, eingerahmt von zarten Pflanzen. Wie von Matthias gewünscht, sammeln wir nicht nur die Bildrestteile, sondern füllen Tüten mit Erde, mit kleinen Wurzelteilen und mit kleinen Stücken von Baumrinde. Es fällt mir schwer, die Ausgrabung zu beenden. Wir gehen am Haff entlang, zurück zum Auto. Wir lassen uns Zeit. Die Sonne scheint. Das Haff: dass sich hier einmal verzweifelte Fluchtschicksale am Ende des Zweiten Weltkrieges ereignet haben, ist kaum noch vorstellbar. Das wichtigste Wort, das uns einfällt, wenn wir bis zum Horizont blicken, ist: Frieden. Es ist Ende Oktober 2022.

Sechste Szene:

Zurück in der Ferienwohnung in Ahlbeck werden die Tüten geleert und alles (Wieder)-Gefundene auf einem Sideboard im Schlafzimmer zum Trocknen ausgelegt. Dass sich auch kleine Tierchen unter den Resten befinden, passt nicht so recht ins Schlafzimmer und ekelt mich/uns ein wenig. Aber sie sind schnell entsorgt – auch wenn ich in der Nacht ein kleines Rascheln zu vernehmen meine. Es passiert nichts. Kein Wesen krabbelt in Bettnähe. Michael ruft Matthias an und berichtet von unserem Fund. Klar. Der Künstler freut sich. Wir sind zufrieden. Von zu Hause aus werden wir alles sorgfältig verpacken und nach Hamburg schicken. Auch die Scherbe wird mitgeschickt. Auf der Insel Usedom machen wir aber weiter Urlaub und genießen Meer, Wald und Strand. Obwohl wir Zeitung lesen und Nachrichten schauen, scheint alles Weltgeschehen, scheinen alle Sorgen weit weg und wir erholen uns prächtig.

Siebte Szene:

So ganz lässt uns die Ausgrabung aber auch in den folgenden Tagen nicht los. Denn die Fragen, welche Erfahrungen wir mit der Ein- und Ausgrabung gemacht haben, lassen sich nicht verdrängen. Und vielleicht ist es ja genau das, was Matthias mit diesem Projekt im Sinn hatte. Immer wieder sprechen wir über Grenzen: – die äußeren, weltgeschichtlichen, und die seelischen. Über die Begrenztheit des eigenen Lebens und den endgültigen Abschieden von vertrauten Menschen. Wir entschließen uns, eine Kriegsgräberstätte auf der Insel anzusehen. Mehrmals in den vergangenen Jahren sind wir an dem Hinweisschild zu diesem Ort vorbeigefahren. Sie hatte uns nicht interessiert. Jetzt aber ist Krieg nicht mehr etwas weit Entferntes, sondern beschäftigt uns täglich. Wir fahren also zu der Gedenkstätte nach GOLM auf Usedom. Hier sind sowohl Soldaten als auch die durch den Bombenangriff auf Swinemünde im März 1945 zahlreichen Opfer (hauptsächlich Soldaten, Frauen und Kinder) begraben. Teilweise in Massengräbern, wenige in namentlichen Einzelgräbern. Ganz oben auf dem Hügel lesen wir in einer halbrunden Betonmauer die Worte: „Dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.“ (Aus der Nationalhymne der DDR). Es ist still hier. Die Schreie der Verzweifelten hängen in der Luft. Joachim fällt mir ein. Nicht der hüpfende Junge, sondern mein Bruder. 1930 geboren. Er ist im Gegensatz zu den zahlreichen Opfern hier von körperlicher Verletzung verschont geblieben. Sein Vater hatte ihn in den letzten Kriegstagen versteckt, damit er nicht mehr eingezogen werden konnte. Dennoch: Bei Joachim und seinen nach ihm geborenen Geschwistern hat der Krieg Spuren hinterlassen.

---------------------------------------

-

Noch einmal: Wislawa Szymborska (aus dem Nachlass):

Einst hatten wir die Welt im Nu gewußt:

- sie war so klein, daß wir im Händedruck sie fassen konnten,

so leicht, daß sie mit einem Lächeln sich beschreiben ließ,

so einfach, wie das Echo alter Wahrheit in Gebeten

Die Geschichte hatte uns keine Siegerfanfare geschmettert:

sie hat uns schmutzigen Sand in die Augen gestreut.

Weite und blinde Straßen lagen vor uns,

bitteres Brot, vergiftete Brunnen.

Unsere Kriegsbeute ist das Wissen von dieser Welt:

- sie ist so groß, dass zwei im Händedruck sie fassen können,

so schwer, daß sie mit einem Lächeln sich beschreiben läßt,

so seltsam wie das Echo alter Wahrheit und Gebeten.

------------------------------------------------------------------------------------

Anmerkung: Die Gedichte „Psalm“ und das Gedicht aus dem Nachlass sind von Wislawa Szymborska (1923-2012). Sie sind u.a. im Gedichtband: „Deshalb leben wir“, Suhrkamp 2022, Seite 59 f. und Seite 175 nachzulesen. W. Szymborska war eine polnische Lyrikerin, die 1996 den Nobelpreis für Literatur (neben anderen Preisen) erhalten hat. Was mir an diesem Gedicht und an anderen Gedichten von ihr gefällt und warum ich sie zum Weiterlesen empfehle, ist die Mischung aus Melancholie und (manchmal) zartem Humor. Man versinkt beim Lesen nicht in Trübsinn, tanzt aber auch nicht über die Schrecknisse des Alltags hinweg.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

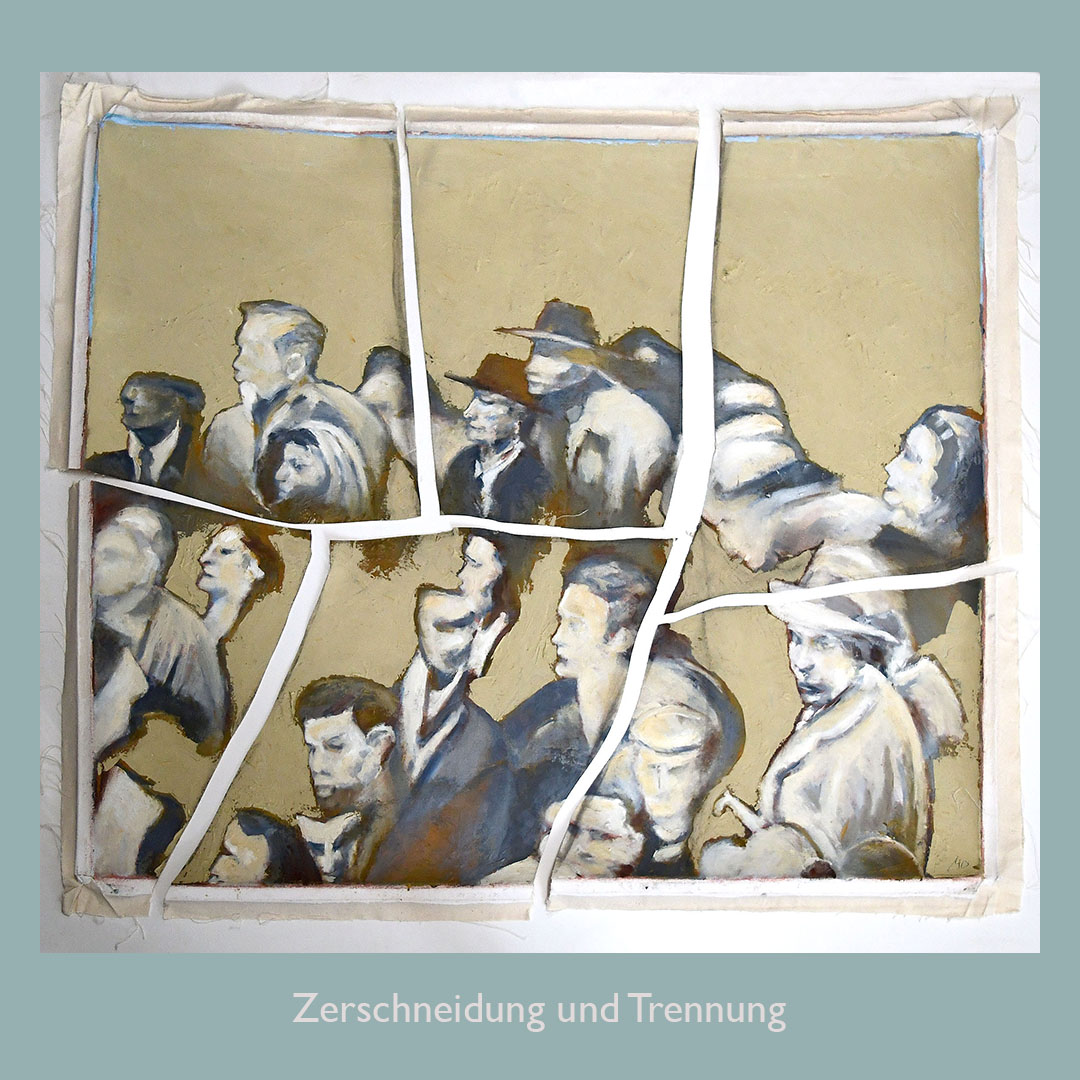

Nachgedanken zum Projekt „Bildvergrabung“ und

„Bild(teile)-Ausgrabung“ und zu den Tagebuchtexten

----------------------------------------------------------------------

Wie schon im ersten Tagebuchtext beschrieben, sind wir, wenn wir von dem Bildvergrabungsprojekt erzählten, mehrheitlich auf Kopfschütteln, Verwunderung und Fragen gestoßen. „Das soll Kunst sein?“ „Was ist daran Kunst?“ Oder: „Ist das Kunst oder kann das weg?“ (Dann wurde gelacht.) Wir haben darauf nichts Konkretes antworten können. Es folgten keine philosophischen Kunstbetrachtungen oder Hinweise auf ähnliche Projekte und Beispiele, die hätten erklären können, worum es bei der Bildvergrabung gehen könnte. Das wussten wir schlichtweg selber nicht. Eher etwas unbeholfen werkelte ich an Antworten herum wie: „Ich bin irgendwie neugierig geworden. Mir hat gefallen, wie Matthias Oppermann von seiner Kunst erzählt und geschrieben hat. Das ist ein kreativer Prozess. Zwei Bilder von ihm hängen bei uns im Wohnzimmer. „Naja, wir sind eh in Ahlbeck, also nah an der polnischen Grenze. Und nach Polen wollen wir sowieso. Und andere vergraben in anderen Ostseeanrainerstaaten, da ist doch spannend, was dabei herauskommt. Wir gucken wir einfach mal.“

In meinem zweiten Text zur Bildvergrabung hatte ich von der nicht unerheblichen Verwirrung und Verunsicherung durch den Ausbruch der Corona-Pandemie erzählt. Obwohl von schwerem Verlauf verschont, hatten doch die Nachrichten uns zutiefst erschreckt.

Und jetzt? 2022 ist ein weiteres Jahr, das bei uns zu einer tiefen Verunsicherung geführt hat. Die Formulierung: „Es herrscht Krieg in Europa“ ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Bilder und Nachrichten dazu verstören nachhaltig. Das Wort nachhaltig mag ich aber auch kaum noch gebrauchen, weil es so inflationär in die Tagesberichterstattung eingegangen ist.

Immerhin haben wir drei Mal in Polen „hineingeschnuppert“. Dabei ist uns einiges von der deutsch-polnischen Geschichte begegnet. Einschließlich der Entdeckung von einem Teil der polnischen Literatur.

Interessant ist, welche Gedankenprozesse unsere Beteiligung an diesem Projekt bei mir ausgelöst haben. Was daran Kunst ist? Ich weiß es immer noch nicht. Oder, auf die Ver- und Ausgrabung bezogen, fällt mir dazu folgendes ein:

Kunst (hier: Malerei, die Aktion von Matthias Oppermann und mein Schreiben über das Projekt), findet nicht nur mit den Augen (beim Betrachten), mit dem Pinsel (beim Malen) oder mit dem Stift (beim Schreiben) statt. Sie, die Kunst – oder der kreative Akt, zu dem ich auch die Vergrabung und die Ausgrabung zählen – enthält Geheimnisse, die sich erst nach und nach (und wahrscheinlich nie vollkommen) entschlüsseln lassen. Ich vermute, dass Mattias Oppermann dieses Geheimnis nicht unbedingt bewusst war oder ist. Der gesamte Prozess braucht Zeit. Zeit, die sich auflöst (wie die Bildteile, die wir bei der Ausgrabung finden), und Zeit, die Struktur schafft (wie das Zusammensetzen der Teile durch Matthias. Davon berichte ich – vielleicht – später). Zeitlos ist Kunst nie. Aber die Auseinandersetzung mit ihr bringt uns – neben den Flügen der Fantasie – in den jeweiligen Zeitrahmen zurück. Dieser ist mit grundlegenden Veränderungen - den äußeren und den persönlichen – verbunden. Überrascht werden, manchmal auch Erschütterungen, und Staunen sind Teile des nie endenden Prozesses. Fragen, auch ohne Antworten, gehören dazu. Erst wenn Kunst, also dieser Prozess, nicht mehr möglich ist, dann ist das so, als fehle die Luft zum Atmen.

7.02.2023